脳神経内科は脳や脊髄から成る中枢神経から、手足に分布する末梢神経や筋肉まで、頭のてっぺんから足の先まで張り巡らされた“神経”の病気を“内科的に”診療するところです。私たちの守備範囲は広く、脳梗塞や認知症、てんかんなどの比較的患者さんの多い疾患から、難病とされるパーキンソン病や多発性硬化症、ALSなど専門性の高い疾患、あるいは頭痛やしびれ、めまいなどの症状に対しても診断や治療を行います。

21世紀は「脳の世紀」とも呼ばれ、医学の発展とともに次々と新しい発見や治療薬の開発がなされています。かつては原因不明、有効な治療法もなかった神経疾患は「分からない、治らない」と揶揄されていましたが、それでも「あきらめない」神経内科医は患者さんの診療や研究を続けてきました。その先人達のおかげで、脳梗塞の血栓溶解療法、神経免疫疾患の分子標的薬、パーキンソン病のデバイス治療などが次々に開発され、近年ではアルツハイマー型認知症やALSなど治療法のほとんどなかった疾患にも新薬が登場しています。これからは“治る脳神経内科”に向けて、さらなる進歩が期待されています。

ただし、最新の治療を行うためには一人ひとりの患者さんを正しく診断することが何よりも重要です。そのため私たちは患者さんの体の隅々まで神経の診察を行います(小さなハンマーで叩いたりするアレです)。そのうえで必要な検査を患者さんごとに考えて提案いたします。中には現在でも治療の難しい疾患もありますが、どうしたら症状を和らげて、よりよく暮らしていけるか、患者さんやご家族と一緒になって考えていきたいと思います。

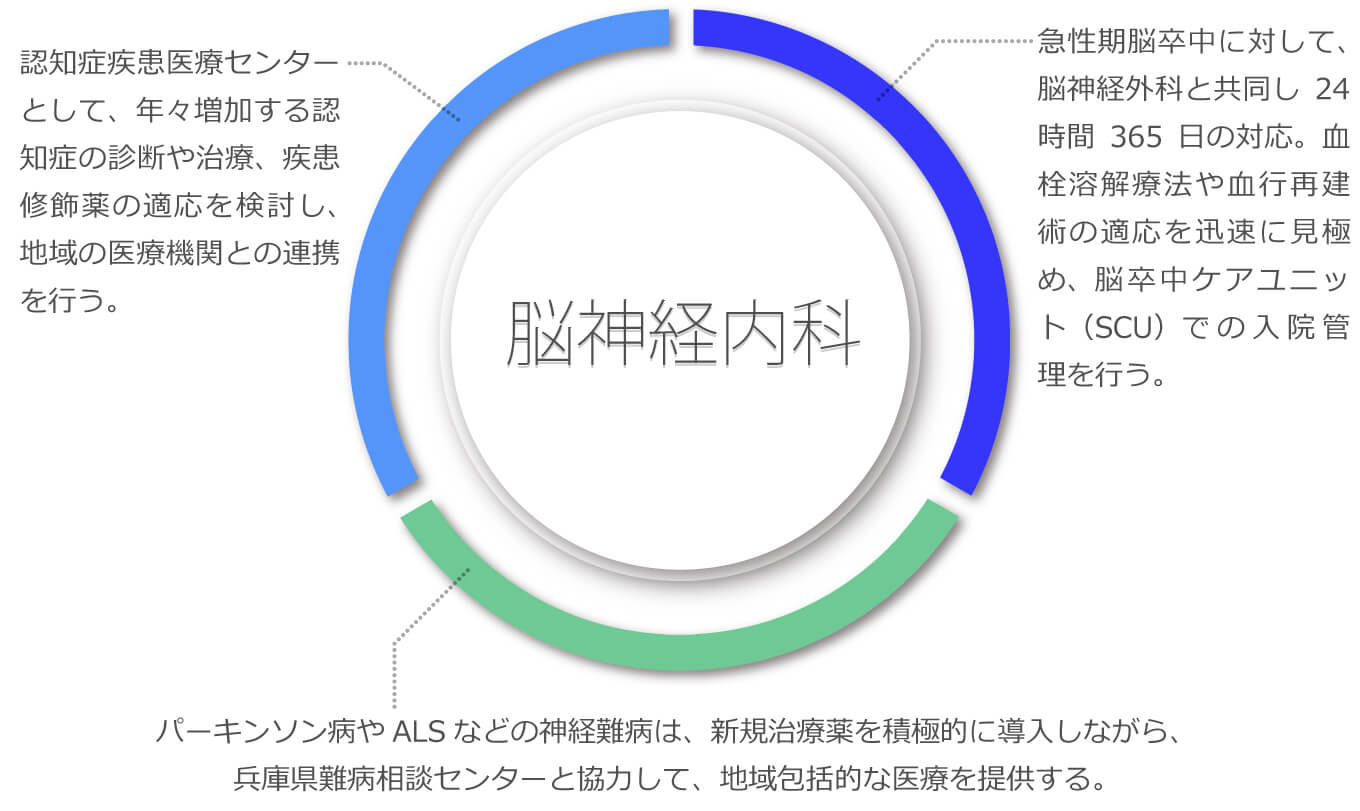

脳神経内科3つの柱