心臓血管外科

-

心室中隔欠損の原因は?

遺伝する病気? -

心室中隔欠損の症状、

手術はどんなもの? -

心室中隔欠損は自然閉鎖する?

大きさとの関係は? -

心室中隔欠損手術の

入院期間はどのくらい? -

心室中隔欠損手術の傷の大きさは?

小切開手術とは -

心室中隔欠損手術に輸血は必要?

自己血貯血とは

心室中隔欠損の原因は?遺伝する病気?

心室中隔欠損などの先天性心疾患は、お母さんのおなかの中で赤ちゃんの心臓が作られる過程で何らかの異常が生じ、心臓の形成が不完全になってしまうことで起こります。

遺伝性や家族性はほとんど認められていません。

特定の一つの遺伝子が原因であるというわけではなく、遺伝子異常や環境因子など、原因となる因子がいくつか重なり合うことにより病気が起こると考えられています。

原因となる因子

原因となる因子としては、

- 染色体異常や遺伝子因子

- 風疹などの先天性ウイルス疾患

- 母体の糖尿病や貧血などの疾患

- 母親・父親の飲酒や喫煙の影響、薬の影響

などが考えられています。

遺伝性はほとんどないと言われており、心室中隔欠損の親のこどもに心室中隔欠損が発生する確率が高くなるわけではありません。

心室中隔欠損の手術を受けられた方で妊娠・出産されている方もいらっしゃいます。心疾患の有無に関わらず、妊娠期にきちんと検診を受けておくことは重要です。

当院では、小児循環器内科医による胎児心エコーも行っており、専門的な診療を受けることができます。お気軽にお問い合わせください。

質問・お問い合わせ

メールアドレス:amacvs@gmail.com

心室中隔欠損の症状、手術はどんなもの?

心室中隔欠損の症状

心室中隔欠損は心室中隔という心臓の中の壁に穴が開いている病気です。

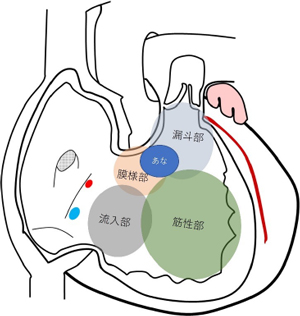

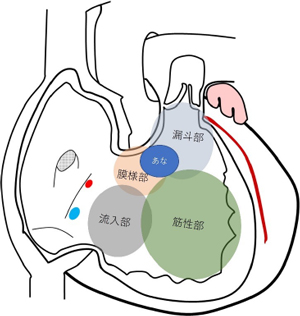

右心室の中、膜様部の周辺は穴があきやすい

先天性心疾患(生まれつきの心臓の病気)の中では最も多くみられる病気の一つで、小児心疾患のうち約20%を占めると言われています。1000人の赤ちゃんが生まれると、1.5-2.0人ほどがこの病気を持って産まれてきます。穴の大きさや位置によって心室中隔欠損で起こる症状は様々です。

心室中隔欠損の穴の大きさは、大動脈弁という心臓内部の弁の大きさと比較されることもありますが、正確な大きさを計測することは困難です。そのため、心室中隔欠損を通る血流の量をその大きさの指標とすることがあります。

血流の量が多いと、症状が現れ、手術で心室中隔欠損を閉じることが必要になることがあります。

心室中隔欠損の症状としては、多呼吸、喘鳴などの呼吸症状、心不全が挙げられます。

心不全というのは、心臓の機能が十分に発揮できない時に起きる症状全般を意味しています。心臓は血液を体に送り出すポンプですので、心不全が起こると体が仕事をできなくなります。大人の仕事というのは、例えば歩いて移動したり、重いものを持ったりといったことです。心不全では、こういう仕事をした時に、息が切れたり苦しくなったりします。赤ちゃんの主な仕事というのは、ミルクを飲んで大きくなることです。大きな心室中隔欠損で心不全になると、赤ちゃんはミルクを飲む量が少なくなり(哺乳不良)、体重が増えにくくなります(体重増加不良)。寝汗をかいたり、泣き声が小さい、などの症状がある場合もありますが、これらの症状は、もともと汗かきだったり、もともと声が小さかったり、症状だけで見つけるのは難しいです。

また、心室中隔欠損では心雑音が聞こえることが多く、一カ月検診などで心雑音を指摘されて、その後の心臓超音波検査で診断されることもよくあります。

心室中隔欠損では肺に流れる血液の量が増え、肺の血圧が上がります。これを高肺血流性肺高血圧と言います。穴を閉じずに、この高肺血流性肺高血圧の状態が長く続くと、肺の血管が固くなり、肺に行く血液の抵抗が高くなります。抵抗が高くなりすぎると、心室中隔欠損を閉じることが出来なくなります(アイゼンメンジャー症候群と言います)。そうなる前に手術で閉鎖する必要があります。

心室中隔欠損の手術

心室中隔欠損で、上に書いたような症状が強い場合、早期に手術が必要になります。また、症状が強くない小さな心室中隔欠損の場合、自然閉鎖を待つことがありますが、閉鎖しない場合は手術で閉じることが必要になります。

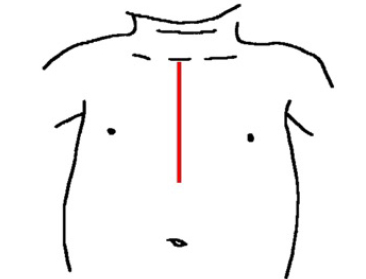

手術は、胸骨という骨を切って手術を行います。症状の軽い心室中隔欠損だけの手術の場合は、胸骨の一部だけを切って傷を小さくする、小切開手術で行うこともあります。小切開手術に関する詳しい事は、「心室中隔欠損手術の傷の大きさは? 小切開手術とは」で説明しています。

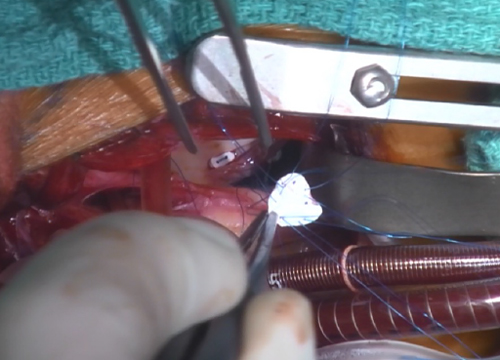

人工心肺という装置を使用して、心臓を止め、心臓の中に血が無い状態で閉鎖します。穴にゴアテックスという素材でできたパッチを縫い付けて穴を閉じます。

画面中央 白いものがゴアテックスのパッチ

心臓を止めている時間(実際に心室中隔欠損を閉じている時間)は、およそ30-60分くらいです。胸骨を開け、人工心肺装置を付けて、心室中隔欠損を閉じて、人工心肺装置を外し、胸骨を閉じ、傷を閉じます。すべて合わせてだいたい3-4時間くらいの手術です。また、手術は全身麻酔で行いますので、その時間を含めると5-6時間程度手術室にいることになります。手術後は集中治療室で、手術後の治療を行います。

日本全体の統計では、手術自体の成功率は非常に高く、95%以上と言われています。ただし、心室中隔欠損は様々な病気を合併することもあり、また穴の形態、大きさ、症状の有無など様々です。

当院は小児科、心臓外科ともに先天性心疾患専門チームがあり、心室中隔欠損に関して詳しい内容をご相談いただくことが可能です。

また、メールでのご相談も受け付けております。

質問・お問い合わせ

メールアドレス:amacvs@gmail.com

心室中隔欠損は自然閉鎖する? 大きさとの関係は?

心室中隔欠損は自然閉鎖する?

心室中隔欠損の自然閉鎖の確率は一般的に50~60%と言われています。

自然閉鎖の誘因

自然閉鎖の誘因としては、

- あなの周囲の結合組織の収縮や炎症

- 中隔筋肉の肥厚

- 欠損縁への血流の刺激

などが挙げられていますが、確実なものはありません。

自然閉鎖は1~2歳の間に高い確率で起こり、その後は閉鎖の確率は低下しますが、成人に達した後に閉鎖することも稀にあります。あなのサイズやあなの場所によって血液の流れも異なるため、症状の現れ方や自然閉鎖傾向、治療法も異なってきます。

1mm、2mmといった小さいあなの方が自然閉鎖はおこりやすく、あなの場所では、膜様部欠損で12.5%、筋性部欠損で42%が自然閉鎖すると言われています。

流入部型や漏斗部型は、自然閉鎖はしにくいと言われています。自然閉鎖しない場合や、自然閉鎖傾向にない場合は手術を計画します。また、大動脈弁の変形や心不全症状がある場合等は自然閉鎖を待たずに手術を行います。

自然閉鎖するかどうかは定期的に診察・エコー検査で評価します。

心室中隔欠損の大きさは関係ある?

心室中隔欠損の大きさはエコー検査で測定します。先生に「あなは4ミリです」と言われたけどそれって大きいの?と疑問を抱くご両親もいらっしゃるでしょう。

心室中隔欠損のあなが何ミリだと大きいのかは、体格によっても変わってくるため、評価の仕方がいろいろあります。

心室中隔欠損のサイズだけで評価する場合、3mm未満のあなをsmall(小さい・小欠損)、3mm~5mmのあなをmedium(中くらい・中欠損)、5mm以上のあなをlarge(大きい・大欠損)とする方法があります。この場合、4mmのあなは中欠損となります。

大動脈弁の径と比較する方法では、大動脈弁輪径の1/3未満のものをsmall(小さい・小欠損)、大動脈弁輪径の1/3~2/3のものをmedium(中くらい・中欠損)、大動脈弁輪径と同等サイズのものをlarge(大きい・大欠損)とします。その他、症状や心室中隔欠損を通る血流の量、カテーテル検査等をあわせて重症度を決めます。

小欠損は無症状であり、乳児健診などで心雑音を契機に発見されることが多いです。中欠損は、無症状の方から哺乳不良・発育不良など様々な症状(「心室中隔欠損の症状、手術はどんなもの?」で詳しく説明しています)を示す方もいます。

大欠損では、心雑音に加え、通常生後1~2ヵ月前後に

- 呼吸が短く荒い

- ミルクを飲む量が減り体重が増えない

- 汗をかきやすい

- 寝汗をかく

- 手足がつめたい

- 哺乳後の呼吸が荒くなる

などの症状があらわれます。また、風邪をひきやすく気管支炎や肺炎などを繰り返す場合もあります。

中欠損以上であってもあなの場所によっては自然閉鎖が期待できることもありますが、心不全症状が軽快した場合、自然縮小以外に、大動脈弁の変形や肺高血圧の進行など実際には悪化している場合もあり注意が必要です。

心室中隔欠損がどの部位にあり、どの程度の大きさなのか、しっかりと診察を受けることが重要です。

当院には小児科、心臓外科に先天性心疾患を専門とするチームがあり、心室中隔欠損の専門的な診療を行っています。また、メールでの問い合わせも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

質問・お問い合わせ

メールアドレス:amacvs@gmail.com

心室中隔欠損手術の入院期間はどのくらい?

入院から退院までの経過は?

心室中隔欠損に伴う症状で手術前に入院での治療が必要な場合を除いて、基本的には手術前日に入院していただきます。

手術後はPICU(小児集中治療室;Pediatric Intensive Care Unit)に入室します。PICUに専従している小児救急集中治療科と合同で、小児循環器内科とも協力しながら治療にあたります。

心臓の大きな手術の後ですので、呼吸の状態、心臓の状態を特に注意しながら、全身状態を整えます。病状が安定すれば、PICUから小児科の病棟へ移動します。

小児用一般病棟では、小児循環器内科の主導で内服薬の調整や食事状況の改善などを経過観察していきます。心臓血管外科では、手術の傷と、手術の際に挿入した排液の管(ドレーンといいます)の管理を中心に行います。

手術の際の傷は、一般的に手術から1週間以内程度で保護が不要な状態に治癒します。順調に経過していれば、ちょうどこの傷が治る頃には内服薬の調整が落ち着いており、食事も元気に食べられるようになり、点滴類や手術で入った管も不要になってきます。傷に大きな問題がなければ、最後に超音波検査や血液検査などで心臓を中心に全身状態に問題がないことを確認し、退院となります。

入院期間は?

入院期間は10日〜2週間程度が標準で、最短では7日で退院できることもあります。2019年10月から2021年5月まで、心室中隔欠損で手術を受けたお子さんのICU入室期間・全入院期間の平均はそれぞれ、1歳未満だと4.6日・11.6日、1歳以上では2.0日・9.1日となっています。年齢別にすると下の表のようになっています。

1歳未満で手術が必要なお子さんは、手術前に症状があることが多いことと、手術の影響が抜けるのに少し時間がかかることが多いので、入院期間は少し長くなる傾向にあります。特に生後2〜3か月までの早い時期に手術が必要になるお子さんの場合は、心室中隔欠損を閉鎖した後、手術の影響や、術前の肺高血圧(「心室中隔欠損の症状、手術はどんなもの?」)の影響で呼吸状態が悪くなるリスクがあります。

このような場合は、呼吸の状態が安定するまでPICUでの管理が必要になり、PICUに入室している期間が長くなることがあります。

手術という体へのストレスの影響も、手術による症状の改善の効果も非常に大きく、日々お子さんの状況はダイナミックに変化します。その変化によって、見通しが日々変動しますので、その都度ご説明させていただきます。

無事退院。その後は?

心臓の状態に関しては、小児循環器内科で経過観察を行っていきます。手術直後は1〜2週間おきの外来通院が必要ですが、徐々に間隔は長くなっていき、半年〜1年に1回程度になっていきます。適切な時期に手術が行えれば、運動制限が必要になることはほとんどありません。

術後の合併症として注意しなければならないことは大きく

- 遺残短絡

- 不整脈

であると言われています。

遺残短絡

1つ目は「遺残短絡」です。手術は心室中隔欠損をふさいで、穴を通る血流をなくすことが目的ですが、ふさぐためにはゴアテックスのパッチを、針を使って縫いつけます。針の穴は残るので、これが「漏れが残る」形になることがあります。また、心室中隔欠損の周囲には重要な組織がいくつかあり、これらを傷つけないように注意する必要があります。その結果として穴をふさぎきれず、穴を通る血流が残って「漏れが残る」ことがあります。漏れが少量であれば経過観察で自然に消失することが多いですが、量が多い場合には再手術が必要となることがあります。

不整脈

2つ目は「不整脈」です。心室中隔欠損の周囲には、刺激伝導系といって、心臓が動くリズムの司令が通る経路があります。この経路は肉眼的に確認することができず、穴をふさぐための糸や針が刺激伝導系を傷つけてしまうことがあります。重篤な場合は、司令が全く通れなくなり、「房室ブロック」という、脈が遅くなる不整脈を起こすことがあります。重篤な場合は、ペースメーカーの植え込みを行う必要があります。どちらの合併症も、術後入院中に判明することが多いですが、追加の治療が必要かどうかは外来通院に移ってから判断することもあります。

手術の傷は、体質により、ほとんど目立たなくなるお子さんと、ケロイドのように目立ってしまうお子さんがおられます。少しでも傷が目立たなくなるように、テープで覆う治療方法もあります。より専門的な治療をご希望の場合は、形成外科へ紹介することも可能です。

手術の後、日常生活で気をつけることは、傷をきれいに保つことと、胸への強い負荷を避けることです。最速で退院となる1週間程度では、まだ治りたてで、十分な強度があるとは言えません。 手術の後1か月は、可能な限りシャワーのみで浴槽への入浴は避けることをお願いしています。1か月間問題がなければ、自宅での入浴を再開し、その1か月後くらいを目処にプールや温泉なども許可するようにしています。

また、手術の際には、胸骨という胸の中央にある骨を切って手術をしています。手術用の太い糸や針金を使って固定していますが、骨がくっついて治るまでには2〜3か月かかります。腕や足の骨折のように、レントゲンを撮影してもなかなか骨がくっついたかどうかを判断するのが難しいので、2〜3か月の間は、鉄棒などにぶら下がったり、重いリュック・ランドセルを背負ったり、胸に強い衝撃が加わったりするようなことは避けていただくようにしています。

学校や幼稚園、保育園への通学・通園は、上記のような傷や骨の治りに関する注意点を守っていただければ、退院後すぐにでも可能です。ただ、退院直後は、短期間の入院であっても体力の低下が見られることがあるので、お子さんの体調と相談しながら、午前だけ、午後だけの通学・通園から再開したり、数日〜1週間ほどは自宅療養してから登校・登園したり、親御さんごとに調整しておられます。

当院では入院が決まりましたらPFM(Patient Flow Management)という部署で看護師による入院前面談を行っております。ここで専属の看護師から入院・手術の流れを詳しくご説明しています。

私たちは小児科、心臓外科に先天性心疾患専門チームがあり、専門的な診療を行っています。疑問点がありましたら、お尋ねください。また、メールでのご相談も受け付けております(メールアドレス:amacvs@gmail.com)。

ICU入室期間、入院期間一覧

<1歳未満(20例)>

ICU入室期間(入室日、退室日を1日と数える)

| (日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ≧10 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (人) | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |

入院期間(入院日、退院日を1日と数える)

| (日) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ≧16 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (人) | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

※うち、自己血貯血0例。小切開1例。

<1歳以上(9例)>

ICU入室期間(入室日、退室日を1日と数える)

| (日) | 2 | ≧3 |

|---|---|---|

| (人) | 9 | 0 |

入院期間(入院日、退院日を1日と数える)

| (日) | 8 | 9 | 10 | ≧11 |

|---|---|---|---|---|

| (人) | 2 | 4 | 3 | 0 |

※うち、自己血貯血6例。小切開9例。

<6か月以下(15例)>

ICU入室期間(入室日、退室日を1日と数える)

| (日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ≧10 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (人) | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |

入院期間(入院日、退院日を1日と数える)

| (日) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ≧16 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (人) | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

<7か月以上(5例、うち小切開1例)>

ICU入室期間(入室日、退室日を1日と数える)

| (日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ≧10 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (人) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

入院期間(入院日、退院日を1日と数える)

| (日) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ≧16 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (人) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

心室中隔欠損手術の傷の大きさは? 小切開手術とは?

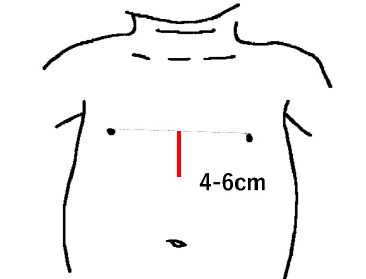

心臓の手術は、普通「胸骨」という骨を切って行います。傷口は通常このように胸の真ん中を切ります。

心室中隔欠損の手術も心臓の手術ですので、この傷が一般的だったのですが、手術自体の成功率が上昇し、安全に行えるようになってからは、あらゆる意味で侵襲(体に対するダメージのこと)を減らす努力がなされてきました。

「傷を小さくする」というのもそういった侵襲の少ない、低侵襲手術という取り組みの一貫で行われるようになってきました。また、傷は小さいほど美容的に良い、という考えから極端に小さくする試みもなされてきました。

しかし、いくら安全に行えるといっても心臓手術ですから、傷を小さくして手術自体が困難になり、時間がかかっては「低侵襲」とは言えません。

また、小さい傷を無理やり引っ張って広げて手術を行うと、傷自体は小さいけれど、治りが悪かったり、きれいに治らなかったりすることがあります。これではとても美容的とは言えません。

私たちは、この「低侵襲」と「美容的」の最適なバランスを考え、心室中隔欠損に対しては、胸骨部分切開 + 皮膚小切開での治療を採用しています。

胸骨をすべて切らず、開きやすい下部のジョイント部分まで(胸骨体)を切って、上の部分(胸骨柄)を残して、胸骨体をハの字に開き、十分に良く見えるようにして手術を行います。

安全性が何よりも大事なので、心室中隔欠損の中でも肺高血圧がない比較的元気なお子様にこの小切開手術を適応しています。

この適応からこれまで(2005年1月から2021年5月まで)に208例の心室中隔欠損に対して胸骨部分切開 + 皮膚小切開手術を行い、99%以上の完遂率で手術を行っています。他の病気(心房中隔欠損や不完全型房室中隔欠損)も含めると、300例以上の胸骨部分切開手術を行ってきました。

切開ラインは、乳頭を結ぶラインから4-6cm程度となります。この傷ですと、かなり襟ぐりの深い服を着ても傷が見えません(コンセプトは「イブニングドレスを着ても見えない」)。

傷の上端は、皮膚に優しく、かつ体の他の部位に接触しないように特別に設計したオリジナル専用金具を使用して引っ張っています。

小切開のために設計された専用金具

無理に引っ張ることはしませんので、皮膚にかかる負担もすくなく、傷自体もきれいに治りやすいです。

術後は傷の状態を適宜観察して、テープ療法と言われる治療を行ったり、形成外科医師と連携したりして、出来るだけきれいに治るようにしていきます。

また、「低侵襲」に対する試みとして、自分の血を貯めておいて(自己血貯血)、他人の血液を使わない(無輸血)手術も15年以上行っています。自己血貯血手術に関しては、「心室中隔欠損手術に輸血は必要?」をご覧ください。

ひとくちに心室中隔欠損と言っても、そのあなの場所や大きさはひとによって様々です。場所という観点から言うと、肺動脈弁下型という比較的高い位置にある心室中隔欠損は小切開では閉じにくいとも言われています。当院では、上記のような胸骨部分切開に対する取り組みの中で、肺動脈弁下型の心室中隔欠損に対しても小切開手術(胸骨部分切開 + 皮膚小切開手術)を適応し、良好な結果を出しています。

左が患者頭側

ただし、この方法は胸骨がジョイントのところで十分に開くくらい柔らかくないとできません。ですから、体重でだいたい30kgくらいまでのお子様に適応させていただいています。それ以上の大きな方は、胸骨を全部切り、皮膚だけ通常よりもすこし小さく切る手術(胸骨全切開 + 皮膚小切開手術)を適応する場合もあります。

このように病気の状態、体の大きさなどにより手術法が異なってきます。

私たちは小児科、心臓外科に先天性心疾患専門チームがあり、専門的な診療を行っています。疑問点がありましたら、お尋ねください。また、メールでのご相談も受け付けております。

質問・お問い合わせ

メールアドレス:amacvs@gmail.com

心室中隔欠損手術に輸血は必要? 自己血貯血とは

輸血は必要?

心室中隔欠損の手術は、先天性心疾患の手術で人工心肺を使用するものとしては比較的短時間ですが、そうはいってもやはり心臓の手術です。1歳未満で手術が必要となるお子さんの場合は、必ずと言っていいほど輸血は必要になります。

輸血の合併症として、

- B型肝炎、C型肝炎など、何らかの感染症にかかること

- 他人の血液と自分の血液との間でアレルギー反応が起こったりすること

などが挙げられます。

いずれも、献血された血液の保管や処理の技術の向上により、その頻度や程度は大きく改善されてきていますが、完全にそのリスクをゼロにはできません。このことから、できれば輸血を避けたい、と考えておられる方もおられます。また、輸血は、赤血球のみ、血小板のみなど、成分ごとに分かれているので、複数の成分が必要な場合はそれだけ投与する数が増え、その分合併症のリスクは上がります。

1歳を超えてくると、状況によっては、なんとか輸血なしで手術を終えられる、いわゆる「無輸血手術」ができる可能性が出てきます。年齢が上がるに従って、その可能性は上がっていきます。しかし、どれだけ年齢が上がっても、手術が終わった直後は輸血が必要かどうかギリギリの貧血状態になります。回復するには週単位の期間が必要になりますし、その間は息切れがしやすかったり、疲れやすかったりと、貧血の症状が出てきます。無輸血で手術を行うことで、最初に述べたような輸血に伴う合併症は避けられますが、ただでさえしんどい手術後に貧血のしんどさも加わることになります。

自己血貯血とは?

少しでも安全に無輸血手術ができるようにするため、当院では「自己血貯血」を行っています。自己血貯血とは、手術の前に予め自分の血液、「自己血」を貯めておくことを言います。貯めておいた自己血を手術のときに投与することで、自分の血液のみで手術を行えることになり、無輸血手術を達成することができます。

自己血貯血はある程度の期間(およそ3週間程度)をかけて少しずつ行うので、手術にはほとんど貧血がない状態で臨むことができ、手術で出血した分は自分の血液で補えるので、手術直後にも貧血はほとんど見られず、術後は速やかに回復することができます。これが自己血貯血の最大のメリットです。さらに、自分の血液を投与するので、アレルギー反応が起こることはまずありません。

感染症に関しては、自己血貯血に使用期限を設けることで、可能性を低く抑えています。また、自己血は成分ごとに分けることはせず、採取したそのままを投与するので、各種成分も均等に補うことができます。2005年1月から2021年5月までで、計198人のお子さん(18歳以下)に自己血貯血で心室中隔欠損の手術を行っており、99%以上で無輸血手術を完遂しています。

一方で、自己血貯血にはデメリットもあります。自己血を採取する際には、脱水を防ぐため、同時に同量の点滴を行いますが、やはり完全な血液の代わりにはなりません。貯血を行った日や翌日くらいまでは、貧血の症状が出ることがあります。少しでも貧血の症状を抑えるため、また次回の貯血までに貧血を改善させるため、鉄剤の内服をしていただいています。また、貯血の際の点滴にも鉄剤を混ぜ、最後に造血剤の注射も行っています。これにより、ほとんどのお子さんでは貯血のたびに貧血が進むということはなく、計画通りの貯血ができています。

また、貯血が一度始まると、手術を終えるまで、その間の体調管理はいつも以上に気を配っていただく必要があります。体調不良があると、予定の日に貯血ができず、十分な量の貯血ができない可能性があります。また、上で述べたように、自己血貯血には使用期限を設けています。具体的には、採取した日から35日間を期限としています。体調不良のために手術が延期になると、がんばって採取した自己血が期限切れになってしまう恐れがあります。

そして何よりの負担は、お子さんの処置の回数が増え、その分注射、点滴という「痛い、怖い」手技が増えてしまうことです。年長のお子さんなら、痛みや恐怖も我慢することができるかもしれませんが、幼いお子さんでは、耐えきれずに暴れてしまうこともしばしばあります。そのような場合には、安全のために体を押さえたり、タオルにくるんだりして処置をすることもあります。

そんなときに、恐怖をやわらげたり、お子さん自身でがんばる力を引き出したりするために、「子ども療養支援士」の協力を得ています(こども家族支援室、あまがさきだより2020/12号)。

縫いぐるみなどを用いて

医療行為についてお子さん自身に

理解していただきます

基本的には、他人とのコミュニケーションが取れる3歳以上のお子さんを対象としていますが、貯血の処置の前に、遊びの中で処置の内容をお子さんなりに理解し、ゲームなども用いながら、ただの「痛い、怖い」処置から、「怖かったけどがんばれた!」達成感を経験できる処置にできればと考えています。

また、子ども療養支援士の関わりは、自己血貯血だけでなく、その後の手術入院にも継続して行っておりますので、引き続き親御さん、お子さんの支えになればと考えています。

誰でも貯血できるの?どうやってやるの?

貯血の対象は、体重が10kg以上あり、主治医の判断で病状が安定しており貯血の手技と貧血による負担による影響が少ないお子さんに限定しています。

お子さんの性格にもよりますが、未就学児の場合には、安全面を考慮して日帰り入院としています。小学生以上の場合には、外来点滴・処置室で行うことも可能です。

がんばるために必要な好きなおもちゃや、ごほうびのおやつなども持参していただいて構いません。

全体のスケジュールとしては、週1回の自己血貯血を3週続けて行い(金曜日、患者さんが集中する夏休みシーズンは水曜日も可)、3回目の貯血の翌週あるいは翌々週に手術(月曜日か木曜日)を計画します。1回の貯血では、自己血貯血用の針と、点滴用の針との2本を留置する必要があります。点滴用の針は手の甲への留置が基本です。自己血貯血用の針は、通常の小児の点滴の針よりも1つ太いもの(一般成人と同じサイズ)を使用し、肘の内側、あるいは足首に留置します。

スムーズに進めばそれぞれ1回ずつですが、お子さんによっては針を確実に血管内に留置するのが難しいこともあり、複数回の手技を要することがあります。1回の貯血に要する時間は、スムーズに進めば約20〜30分ですが、手技が難しい場合にはそれ以上に時間がかかることもあります。点滴用の針から、鉄剤を混ぜた水分の点滴を行いながら、貯血用の針から血液を必要な分採取します。1回の採血量は、体重1kgあたり10mL(15kgのお子さんであれば150mL)を目安に、貧血の程度を見ながら増減しています。

自己血貯血は、あくまで無輸血手術を達成するための手段であり、なによりも安全に手術を行うことが大切です。

当院から自己血貯血を強制することはありませんし、自己血貯血を行っても、万が一輸血が必要となった場合には、輸血をさせていただくことがあります。

心室中隔欠損に対して手術が必要になり、自己血貯血が可能なお子さんの場合には、メリット、デメリットをご理解いただいた上で、自己血貯血をするかどうか決めていただけます。

お子さんに自己血貯血ができるのか、もっと詳しい話が聞きたい、などのご要望がありましたら、直接主治医または担当医に遠慮なくお声がけください。または、メールでのお問い合わせも受け付けております。amacvs@gmail.comまで、お気軽にご連絡ください。

質問・お問い合わせ

メールアドレス:amacvs@gmail.com