眼科

眼科

最高水準の診療であらゆる眼疾患に対応し、高いクオリティー・オブ・ビジョンを目指します

眼科全般の領域にわたり診断と治療を行っております。白内障、緑内障などの一般眼科に加え、伝統の網膜硝子体疾患や涙道疾患など、専門的診断や治療が不可欠で近隣施設では対応が手薄な領域でも充実した診療を行っているのが特徴です。最新式OCT(網膜光干渉断層計)などの検査機器や27G極小切開硝子体手術システムなどの最先端の手術機器で高水準の診療が行えるよう心がけております。また指導医は国内・国際学会などの教育セミナーやインストラクションコースで講師を務めており、臨床実績を和文・英文論文を含めた誌上に発表しております。

眼科6つの柱

眼科を受診される皆さまへ

ご自身で運転されての来院は、くれぐれもご遠慮ください

眼科受診の際には、症状によって眼底の診察が必要になることがあり、その場合には、瞳孔(瞳)をひろげる点眼をします(散瞳するといいます)。

瞳孔が開くと、4〜6時間の間は、まぶしく、ぼやけて物が見えにくくなります。散瞳した状態での、自転車・バイク・自動車の運転はできません。ご自身で運転されての来院は、くれぐれもご遠慮ください。

コンタクトケースをご持参いただくか、眼鏡でご来院ください

コンタクトレンズを装用されている患者さまは検査時にコンタクトレンズを外していただくことがございます。コンタクトケースをご持参いただくか、眼鏡でご来院ください。

- 病院1階のコンビニエンスストアーで、簡易ケースを購入することは可能です。

科長ご挨拶(王)

ご挨拶

当科伝統の網膜硝子体疾患領域で最高水準の診療を提供しております。検査機器については新世代のOCT(光干渉断層計)を、ターゲットとする組織別に備えており、万全の体制で診断を行っています。治療については、手術治療では低侵襲性に優れた27G極小切開硝子体手術システムを県下でいち早く採用して効果を上げ、薬物治療では硝子体注射療法のみならずレーザー治療も取り入れた集学的な治療も行っております。また既存の治療法では限界がある疾患については新規治療の治験も行っております。

患者さんへのメッセージ

網膜硝子体疾患の領域では、加齢黄斑変性に代表される硝子体注射などの薬物治療が必要とされる疾患から、裂孔原性網膜剥離や糖尿病網膜症などに代表される手術治療が必要な疾患まで、対象となる疾患は実にさまざまです。当科ではこのように多種多様な患者さんに対し、まずは最新鋭の検査機器で十分に診断を尽し、その上で可能な限り低侵襲で効果の高い治療を行っております。同じ症状でも原因疾患が異なっていることがよくある領域ですので、心配な自覚症状がおありの方は自己診断なさらずに気軽にご相談下さい。

ご紹介いただく先生方へのメッセージ

いつも多くの患者様をご紹介いただき誠に有難うございます。当科では格段に広くなった外来診察スペースと毎日二室で設定されている手術枠をフルに活用して診療に当たっております。緑内障発作や網膜剥離などの急性疾患で必要な症例では平日はほぼ即日の対応が可能となってきております。涙道部門も、毎日の初診・再診や手術対応が可能となりました。白内障については1泊2日の片眼手術や2泊3日の両眼手術等で入院期間の短縮を図り、緑内障については新たに認可されたデバイスによる流出路再建術にも対応していく予定です。また加齢黄斑変性や網膜細動脈瘤破裂などによる網膜下血腫により手術加療が必要な症例についても引き続き精力的に取り組んでおります。また、角膜疾患、斜視弱視、ロービジョン等、各分野対しても一層充実した体制で診療に臨みたいと考えています。今後とも尼崎市内のみならず県下全域より引き続き患者様をご紹介下さいますよう何卒よろしくお願い申上げます。

科長ご挨拶(宮崎)

ご挨拶

前眼部、中間透光体、後眼部、眼付属器に到るまですべての領域に対応しております。日々の眼科診療を誠実に行い、受診される患者さん、地域医療機関の信頼を得られるような眼科となるよう心尽くします。よろしくお願いいたします。

患者さんへのメッセージ

見にくい、涙がでる、目やにが出る、乾いた感じがする等、日々の生活の中でいろいろな眼の悩みがあります。最新の検査機器でしかわからない病気もあります。いろいろな分野の医師があなたの悩みを解決していきます。そのなかで涙や涙の通り道の診療は、当院での特徴となっています。どんなことでも、どうぞ眼科を受診し、ご相談下さい。

ご紹介いただく先生方へのメッセージ

地域医療室を通じて診療予約をとっていただくほか、診療に対するご相談に常時対応していきたいと考えています。涙道疾患、白内障、眼瞼疾患、眼腫瘍、斜視弱視、ロービジョンケア診療の必要な患者さんのご紹介をお待ちしております。遠方から来られます涙道疾患の診療に対しては、なるべくご負担のない診療方法を考えますので、ご相談ください。質の高い医療を提供していくため、今後も日々努力します。今後ともよろしくお願いします。

対象とする主な疾患

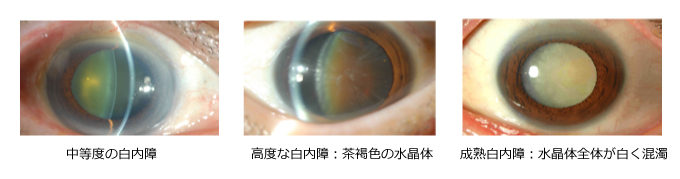

白内障

眼の中には凸レンズと同じ形をした水晶体という部分があり、網膜にピントを合わせる役目をしています。何らかの原因で水晶体がにごってしまった病気のことを白内障といいます。主な症状は視力低下(かすみ目)とまぶしさです。初めは小さいものが見にくいだけですが、進行するとすりガラスを通してものを見るような感じになり、大きな文字や人の顔まで見えにくくなります。部屋の中から晴れた屋外にでたとき、まぶしく感じて見えにくいという症状で気がつくこともあります。多くの場合両眼に発症しますが、左右の差がかなりある場合もあります。

一番の原因は加齢(年を取ること)です。60歳~70歳ぐらいになれば、程度の差はあれ白内障が生じるといわれており、早い方なら40歳代で、80歳以上ではほぼ100%の方に生じています。点眼薬は、この変化を防ぐのに有効だといわれていますが、一度濁った水晶体を透明に戻すことはできません。また現時点で視力を回復するために有効な治療は手術しかありません。手術は「その人にとって見にくくなってきたとき」が、いい時期であるといわれています。一概に視力の数字だけでは決められませんが、運転をされる方なら0.7ぐらい、読書や手芸をされる方なら0.4~0.5以下になればそろそろ手術時期だと考えればよいでしょう。めったにないことですが、「白内障が他の病気を引き起こしそうになったとき」には、こちらからお勧めすることもあります。

色々な白内障の写真

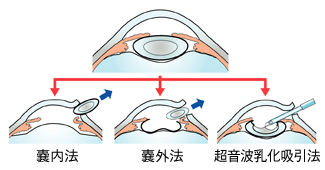

白内障の手術

手術はほとんどの場合局所麻酔で行います。消毒のあと、当院では点眼麻酔(目薬による麻酔)やテノン嚢下麻酔(注射による麻酔)を行い、術中の痛みを予防していきます。最も広く行われているのは超音波乳化吸引法です。角膜と強膜(「くろめ」と「しろめ」)の境目を2mm前後ほど切開し、水晶体を包んでいるカプセルに丸い穴を開けて、核(中身のにごった部分)などを超音波で液状化して吸引除去します。手術の最後には、元々の水晶体を補うものとして殆どの場合人工の眼内レンズを挿入して終了となります。手術後にメガネやコンタクトレンズによる矯正を必要とすることもあります。白内障手術は、眼科手術の中では大きな合併症が少なく、比較的に安全な部類の手術といえます。正味の手術時間は大体20分~30分ぐらいですが、眼の状態(散瞳しにくい、核が硬い、水晶体のカプセルが弱い、など)によっては、1時間前後がかかることもあります。白内障が進行しすぎて水晶体の核が硬くなってしまっている場合には、超音波による処理が困難となるため、切開を広めにして核ごと取り出す方法(嚢外法)で対応することもあり、その分時間が少し余分にかかります。病気が白内障だけであれば、手術によって視力回復が期待できます。ただ、他に病気(例えば角膜混濁や網膜変性、緑内障などの病気)を合併している場合には、それによって低下している分の視力回復までは期待できません。個人個人で状況が異なりますので、外来受診時や手術の説明時に主治医の説明をよくお聞き下さい。

加齢黄斑変性

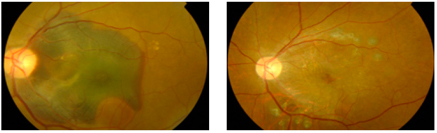

加齢黄斑変性は、網膜の中心にあって視力を司る「黄斑」という組織に異常が起こる、高齢者に多い疾患です。症状としてはものがゆがんで見えたり、ものの大きさがちがって見えたりすることが多いです。黄斑部に新生血管という異常な血管が生えてくる滲出型と、黄斑そのものが変性を起こす萎縮型の二つのタイプに大きく分かれます。病気の状態、活動性を調べるためにいろいろな検査をしますが、特に眼底検査、OCT(網膜光干渉断層計)検査、蛍光眼底造影検査が重要です。10年以上前までは有効な治療法があまりありませんでしたが、近年光線力学療法(PDT)や抗VEGF薬の硝子体内注入療法などの新しい治療法が臨床応用され、当科でも視力維持や改善を目指して積極的に治療に取り組んでいます。再発する可能性があることで知られている疾患ですが、網膜へのダメージを最小限に食い止めるためにも、根気強く経過観察や治療を続けていくことが重要です。進行例で網膜下に大量の血腫が形成された場合には、視力低下を防ぐために早期にガス注入術や硝子体手術を行います。

加齢黄斑変性の進行例で網膜下に大量の血腫を来した症例。硝子体手術による除去が行われ、視力が改善した。

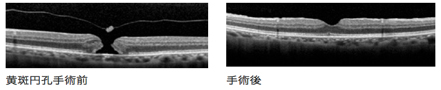

黄斑円孔、黄斑上膜

加齢変化に伴い、網膜の中心である黄斑部には小さな孔(円孔)が開いたり、網膜上に膜が形成されたりすることがあり、ともに視力低下やものが歪んで見えるという症状の原因になります。いずれも現在当院では27G極小切開硝子体手術システムによる低侵襲手術を行うのが標準となっており、早期の回復を目指します。

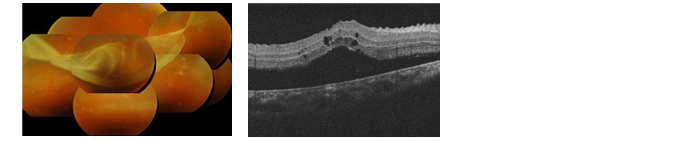

裂孔原性網膜剥離

網膜が眼球壁から剥がれてしまい、ものが見えなくなる病気です。放置しておくと失明にいたりますので、速やかな手術が必要です。黄斑という視力の中心が既に剥がれてしまっている場合には、手術後の視力回復に影響が出たり歪みが残ったりすることがあります。手術には大きく分けて、1)眼球壁の外から操作を加える「強膜内陥術(バックル手術)」と 2)眼の中から処理する「硝子体手術」があります。「強膜内陥術(バックル手術)」では手術前の厳重な安静が必要となり、「硝子体手術」では手術終了時に網膜を眼球壁に圧着させる目的でガスを注入し、さらに手術後はうつむきで安静にしていただく必要があります。どちらの手術をするかは、年齢や網膜剥離の状態などによって決まります。複数回の手術が必要となる場合もあります。

上方に巨大裂孔がみられる症例の眼底写真(左)と黄斑部のOCT画像(右)。黄斑部が剥離している状態が描出されている。

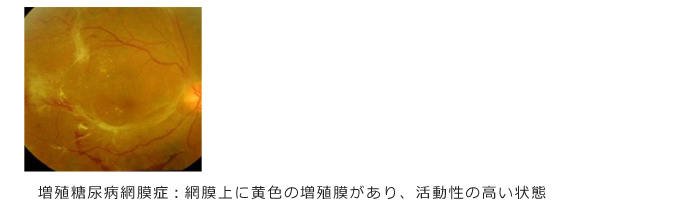

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は網膜の血管が糖尿病によりダメージを受け、血液循環が悪化していく(虚血)病気です。放置すると増殖糖尿病網膜症へと進行し、網膜剥離や緑内障を合併して失明にいたることもある網膜疾患です。当科ではまず正確な病態の把握が重要であるとの考えから、最先端の検査機器を用いて検査を進めていきます。具体的にはデジタル蛍光眼底造影検査(HRA2)や新世代OCTなどにより、網膜虚血の進行度合や黄斑浮腫の程度を明らかにします。これらの検査データに基づき、手術治療、レーザー治療、薬物治療など、個々の症例に応じた最善の方法を検討した上で治療に臨んでいます。

涙道涙液疾患

涙道疾患

涙道診療にいち早く内視鏡(涙道内視鏡、鼻内視鏡)を導入しました。涙道閉塞、涙道狭窄、外傷性涙道疾患に対し涙液分泌機能検査、涙管通水試験、鼻内視鏡、涙道内視鏡、画像診断(涙道造影、CT、逆行性涙道造影など)の精密検査を行っています。精密検査の結果を総合的に判断し、病状に合わせた最も侵襲の少ない方法を選択しています。手術療法としてはプロービング、涙管チューブ挿入術、涙嚢鼻腔吻合術(dacryocystorhinostomy:DCR)(DCR鼻外法、DCR鼻内法)、涙小管形成術、全涙道再建術などがあります。

DCR鼻内法は、鼻腔から内視鏡観察下に、最新式のドリルシステムを使い、顔面を切開することなく、低侵襲のDCR鼻内法を局所麻酔もしくは全身麻酔で施行しています。DCR鼻内法症例数は全国一を継続しております。涙管チューブ挿入術は、日帰りで可能です。涙道内視鏡を駆使し、涙道内に正確にチューブを挿入します。涙道疾患は手術による治癒率の高い疾患です。

小児涙道疾患

小児の流涙の代表的な疾患の中に、先天鼻涙管閉塞があります。1歳までに約90%が自然治癒されるとされますが、涙嚢炎、眼瞼炎等の合併症がある場合には、外科的な治療として先天鼻涙管閉塞開放術を施行します。当院ではできるだけ涙道内視鏡観察下に盲目的な手技を減らし、正確に閉塞部分を開放します。水痘やウイルス性結膜炎時に後天的に生じた涙小管閉塞は、涙管チューブ挿入術の適応となります。先天的に顔面形成異常があり、骨性の涙道形成不全を伴う場合には、涙嚢鼻腔吻合術の適応となります。慢性涙嚢炎の場合には、顔面形成が成人に近くなるまで様子をみれますが、急性涙嚢炎を起こす場合には、早期に涙嚢鼻腔吻合術が必要となる場合があります。その場合にも、当院では、顔面を切開せずに、鼻腔から涙嚢鼻腔吻合術鼻内法で対応しています。

斜視弱視治療

小児と成人ともに対応しています。小児の場合、視力と両眼視機能の獲得のため、検査の結果により、視能訓練か手術かの判断をします。成人の斜視では複視や眼精疲労、整容的な目的で手術治療をします。

眼瞼疾患

眼瞼下垂、眼瞼内反症の手術治療をしています。

眼瞼痙攣、顔面痙攣

ボトックス注射治療をしています。

緑内障

緑内障は視神経が傷んで視野が狭くなってくる病気です。眼の中の圧力である眼圧がその人の神経が耐えられる値よりも高いために、視神経が傷害されると考えられています。眼圧が高くても神経が傷まない人もいるし、眼圧が低くても病気が進行する人もいるので、その人の神経にとって適切な眼圧に調整することが大切です。一度傷ついた神経は回復することがないため、病気が進行すれば失明の原因となります。

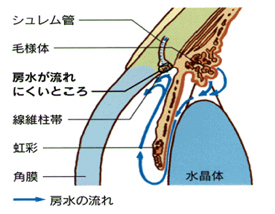

最近では、40歳以上の20人に1人の有病率とされています。眼球は房水という液体が眼内で産生され循環することで眼圧を維持していますが、経路中に異常があると緑内障が発症すると考えられています。いろいろなタイプがあり、正確な診断とそれぞれのタイプに合った治療を行うことが大切です。急性なものの中にはレーザー治療や白内障手術を緊急で行う必要があることもあります。逆に慢性のものはゆっくり進行する分自覚症状に乏しく、来院時には視野障害が進んでしまっていることもあります。一般的には最初は点眼治療から開始し、それでも病気の進行を止めることができない場合には手術を行います。線維柱帯切開術では房水の排出口を切開したり、線維柱帯切除術では排出口を部分的に取り除いて眼内から外へとバイパスを作成したりすることで、眼圧降下を図ります。

外来医師担当表

学会認定

- 日本眼科学会より専門医教育病院として、「眼科研修プログラム施行施設(基幹研修施設)」の認定を受けております。

医療設備

- 手術用顕微鏡(Lumera700 x2台, Proveo 8 x1台)

- 超音波白内障手術装置(Centurion x1台、Stellaris x1台,Infinity x2台)

- 硝子体手術装置(Constellation x2台、Eva x1台)

- 3D手術モニター(Ngenuity x1台)

- 眼内内視鏡

- HD-涙道内視鏡システム ×2台

- ドリルシステム(IPC:INTEGRATED POWER CONSOLE)

- Full-HD内視鏡カメラシステム(IMAGE-1)

- 眼内レーザー装置

- 手術用冷凍凝固装置

- 手術用ジアテルミー凝固装置

- OCT(光干渉断層計):Spectralis x2台、DRI® x1台、Casia® x1台、Cirrus x2台、Optos Silverstone x1台

- HRA2蛍光眼底造影装置

- 角膜形状解析装置

- 角膜内皮検査装置

- 多局所網膜電図

- 超音波診断装置

- ハンフリー自動視野計

- ゴールドマン視野計

- MP-1®眼底視野計

- 前眼部撮影装置

- 眼底カメラ:Clarus x1台

- パターンレーザー網膜光凝固装置(PASCAL)

- マルチカラーレーザー網膜光凝固装置

- PDTレーザー

- YAGレーザー