乳腺外科

乳腺外科

乳腺外科のご紹介

わが国では乳がん患者数が増加し、生涯で10人に1人が罹患する一方で、5年相対生存率は91.1%と高く、がんの治療を受けながら生活されている方が多いのが特徴です。(最新がん統計より)

さらに、乳がんの治療は急速な進歩を遂げており、新しい選択肢(主に薬物療法)が毎年のように加わっています。

当科では乳がんを主な対象として、早期発見のための検査、根治性と整容性のバランスを考慮した手術、最新のエビデンスにもとづいた薬物療法や放射線療法を、各科・各部門のスタッフと連携して最高水準の乳がん診療を提供しています。

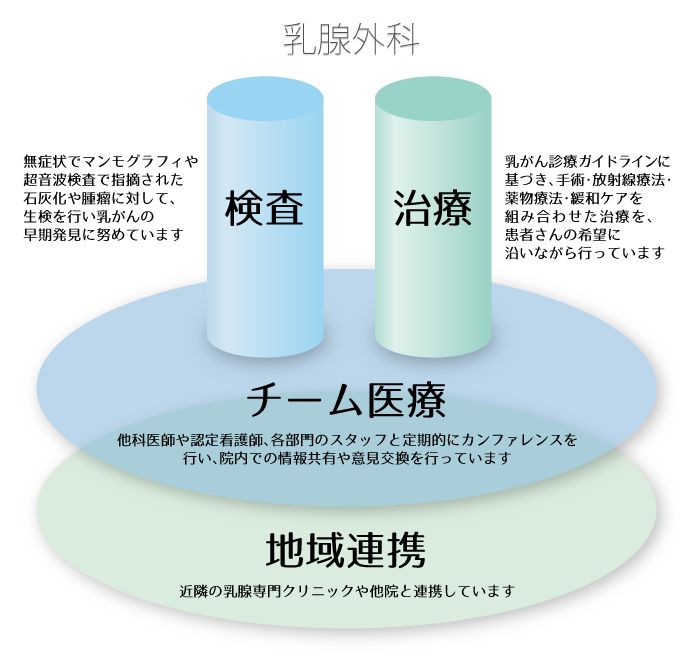

乳腺外科2つの柱と2つの土台

科長ご挨拶

乳腺外科のご紹介

乳腺外科では、主に乳がんの診断や治療を行っています。地域医療機関からご紹介いただいた方がほとんどですが、乳がん検診施設で精査が必要とされた方の、さらなる検査(造影MRIやエコー・マンモグラフィを使用しての生検)も実施しています。

年間の手術件数は約200件で、診療ガイドラインに基づき、エビデンスのある標準治療をベースに患者さんの希望に寄り添いながら、治療を行っています。早期乳がんでは根治を、転移再発乳がんでは生存期間の延長とQOL(生活の質)の向上を目標としています。治療は手術、放射線、薬物療法を各診療部門と連携しながら行い、医師と看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師などたくさんのスタッフが一丸となって、最善・最良の医療を提供するよう日々努力しています。

対象とする主な疾患

早期・局所進行乳がん

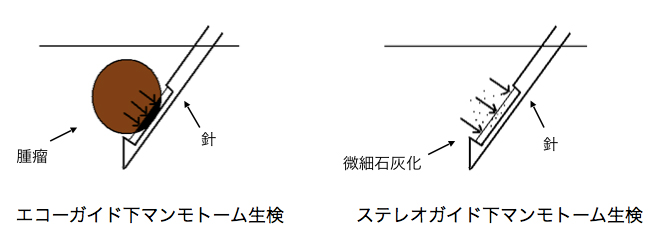

吸引式組織生検(マンモトーム生検)

針生検で診断が確定しない場合や、小さな病変、微細石灰化病変、腫瘤を形成しない病変などに対しては、マンモトーム生検という太い針での組織検査を予約制で行っています。

超音波(エコー)検査で観察しながら行うエコーガイド下(約20分)と、マンモグラフィ検査で観察しながら行うステレオガイド下(約45分)があります。

太い針を刺入するため皮膚を一か所だけ約4mm切開しますが、傷跡はわずかです。最初に局所麻酔を十分に行いますので、検査中の痛みはほとんどありません。検査当日の入浴・飲酒・運動は控えていただきますが、翌日からは通常の生活が可能です。

術前検査

乳がんと確定診断された場合、CTおよび造影MRI検査を行います。CT検査では、がんの皮膚や大胸筋への浸潤、リンパ節の腫大、肺や肝臓への転移などの有無を調べます。造影MRI検査では、乳房内でのがんの広がりや他に病巣がないかを調べます。進行乳がんでは、PET-CT検査や脳MRI検査を行い、骨転移や脳転移を含めた遠隔転移の有無をさらに詳細に調べます。

手術

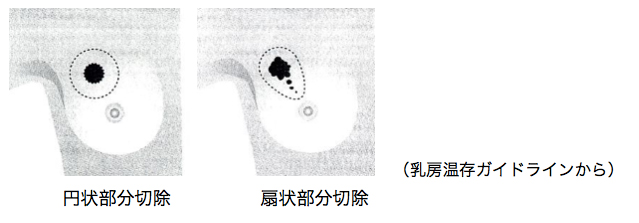

乳房部分切除術(乳房温存)と乳房全切除術(乳房全摘)があります。

腫瘍の個数ならびに大きさや場所、ご本人の希望などを考慮して、どちらの手術にするか決めていきます。

乳房部分切除(Bp)

腫瘍の辺縁から1cm以上離して乳腺を切離し、断端にがんの取り残しがないことを、迅速病理診断(手術中の顕微鏡診断)で確認しています。

部分切除の適応は、腫瘍径3cm以下が目安ですが、整容性が保たれる場合は3cm以上の場合も可能です。また、腫瘍が大きく根治性や整容性が保たれない場合は、約6カ月間の術前化学療法を行い、腫瘍を小さくしてから部分切除を行います(腫瘍が小さくならない場合は全切除が必要なことがあります)。

部分切除を施行した場合は、乳房内再発を予防するため、術後2週目以降に温存乳房に対して計16回~30回の放射線療法を行っています。照射は数分間で終了しますが、約4~6週間にわたる平日連続の外来通院が必要です。

乳房全切除(Bt)

腫瘍が複数ある場合や広がっている場合、術前化学療法で腫瘍が縮小しない場合、乳房温存を希望されない場合は、胸筋温存乳房切除(乳房全切除)を施行しています。

全切除では術後の放射線療法は基本的に不要ですが、腋窩リンパ節に転移を認める場合は胸壁と鎖骨上リンパ節に計25回の放射線療法を行う場合があります。

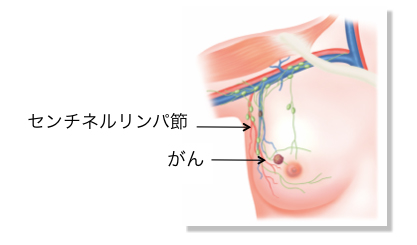

センチネルリンパ節生検と腋窩リンパ節郭清

乳がんは進行すると、わきの下のリンパ節(腋窩リンパ節)に転移することが知られています。最初に転移をきたす可能性があるリンパ節のことをセンチネル(見張り)リンパ節といいます。

腋窩リンパ節転移が疑われない場合は、センチネルリンパ節を摘出し、迅速病理診断(手術中の顕微鏡診断)で転移の有無を診断しています(センチネルリンパ節生検)。転移がない場合やわずかな転移(2mm以下や2個以下)のみの場合は、リンパ節の追加摘出(腋窩リンパ節郭清)を省略しています。過剰な腋窩リンパ節の摘出を減らすことで、手術後の腕や手の浮腫(むくみ)、しびれや痛みなどの後遺症を防ぐことができます。

腋窩リンパ節転移が疑われる場合は、腋窩リンパ節郭清を行いますが、できるかぎり神経やリンパ管を温存するように心がけ、術後合併症の頻度が高くならないように留意しています。

手術のための入院期間

入院期間は、乳房部分切除とセンチネルリンパ節生検で3-4日間、乳房全切除や腋窩リンパ節郭清で5-9日間です。

お仕事やご家庭の事情で、さらに短期間の入院を希望される場合は、外来担当医にご相談下さい。

糖尿病をお持ちの場合は、手術前に別途入院が必要になる場合があります。

乳房再建手術

乳房手術と再建を同時に行う一次再建と、乳房手術の半年後以降に再建する二次再建があります。一次再建は当院形成外科との合同手術により、人工物(テッシュエキスパンダー)あるいは自家組織(腹部の筋肉・脂肪(腹直筋皮弁)や背中の筋肉・脂肪(広背筋皮弁))を用いた乳房再建手術を行っています。

人工物、自家組織ともに保険診療として行っています。

乳房再建手術を希望される場合は、外来担当医にご相談ください。

術後薬物療法

手術後の再発を予防するために、全身に潜んでいる可能性のある目に見えない小さながん細胞(微小転移)を制御する治療法です。がん細胞が大きくなり再発してしまうと根治が難しいため、非常に重要です。

日本乳癌学会の乳癌診療ガイドラインやアメリカのNCCNガイドラインなどの科学的根拠(エビデンス)に基づき、治療方針を決定しています。

具体的には、ホルモン受容体(ERやPgR)発現の有無と程度、HER2遺伝子増幅の有無、リンパ節転移の有無と個数、Ki67値やその他の悪性度の指標をベースに、最適な治療を提示させていただきます。

化学療法(抗がん剤3~6ヶ月間)、内分泌療法(女性ホルモンを抑える内服薬や生理を止める注射を5~10年間)や分子標的療法(トラスツヅマブやペルツズマブを1年間)などを組み合わせて、すべて通院で行っています。

抗がん剤の点滴治療は、専門の看護師がいるゆったりとしたスペースの外来化学療法室で行っています。

術前薬物療法

腫瘍の縮小により切除範囲が狭くなり整容性が保たれること、抗癌剤の効果を確認することを目的としています。また術後化学療法を行う場合と、同等の生存率が得られるとされています。

転移・再発乳がん

生存期間の延長とQOL(生活の質)の向上を目指して、治療とケアを行っています。

乳房内再発(温存した乳房に生じた乳がん)、局所再発(全切除後の皮膚や腋窩リンパ節への転移)には、可能であれば手術を行い、ホルモン受容体発現の有無、HER2遺伝子増幅の有無を確認します。

遠隔再発(骨、肺、肝臓など)には、内分泌療法や抗がん剤、分子標的療法(トラスツズマブ、ペルツズマブ、トラスツズマブエムタンシン、ラパチニブ)、免疫チェックポイント阻害薬(アテゾリズマブ)などの薬物療法を行います。また、遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)の原因であるBRCA1または2遺伝子に病的変異を認める方は、分子標的薬(オラパリブ)の使用が可能です。病的変異の有無を調べる血液検査(BRACAnalysis診断システム)や遺伝カウンセリングを院内で行っております。

骨転移には、疼痛緩和や骨折予防の目的で、放射線療法やゾレドロン酸の点滴あるいはデノスマブの皮下注射を行います。麻痺などの症状がある場合は、整形外科に相談して緊急手術を行う場合があります。

脳転移は、放射線治療科や脳神経外科とカンファレンスを行い、治療方針(放射線療法(ガンマナイフ、全脳照射)、手術、またはその組み合わせ)を決定しています。

疼痛や精神的苦痛などに対して、専門看護師と一緒に治療を行い、ご希望に応じて緩和ケア外来への紹介が可能です。

乳がん以外の疾患

葉状腫瘍や線維腺腫の局所麻酔あるいは全身麻酔下での手術、乳腺炎や乳腺膿瘍の処置などを行ってます。

良性疾患の経過観察は、乳腺専門クリニックと連携しています。

ブレストケアチーム(乳がん診療チーム)

乳がんは、初診から診断、外科的治療、薬物治療、放射線治療、転移・再発時の緩和ケアなどにおいて多くの医療スタッフのサポートが必要です。当院では、医師、看護師、薬剤師、放射線技師、検査技師、理学療法士、臨床工学技士、メディカルソーシャルワーカーなど多職種から構成されるブレストケアチームを組織し、カンファレンスを開いて患者さん1人1人の治療方針を決定しています。各職種がそれぞれ専門性を生かして、患者さんの診療に携わりますので、心配な事はなんでもお尋ね下さい

セカンドオピニオンについて

他院で診察を受けられて、当院のセカンドオピニオン(自費で完全予約制)を希望される場合は、下記をご参照ください。

当院で診察を受けられて、他院のセカンドピニオンを希望される場合は、担当医にご相談ください。希望される医療機関に、地域医療連携センターから予約を行い、診療情報提供書と検査資料をお渡しします。

外来医師担当表

学会認定

- 日本乳がん学会認定施設

- 日本臨床腫瘍学会認定研修施設

- がん治療認定医認定研修施設

京都大学乳腺外科との連携

当院は日本乳がん学会認定施設であり、乳腺を専門とする医師4名で診療を行っています。当院乳腺外科は京都大学乳腺外科の関連施設であり、コンセンサスミーティングを重ねて同様の治療方針で診療を行っています。京都大学が主導する臨床試験(倫理委員会で承認されたもの)に参加をお願いする場合があります。また、兵庫県内の京都大学関連施設である神戸市立医療センター中央市民病院、神鋼記念病院の乳腺外科とも緊密に連携して診療や臨床試験を行っています。

当院の乳腺外科では、京都大学大学院医学研究科との共同研究で「乳がん微小環境形成に関わる分子生物学的機序の生体試料を用いた探索研究」をおこなっています。